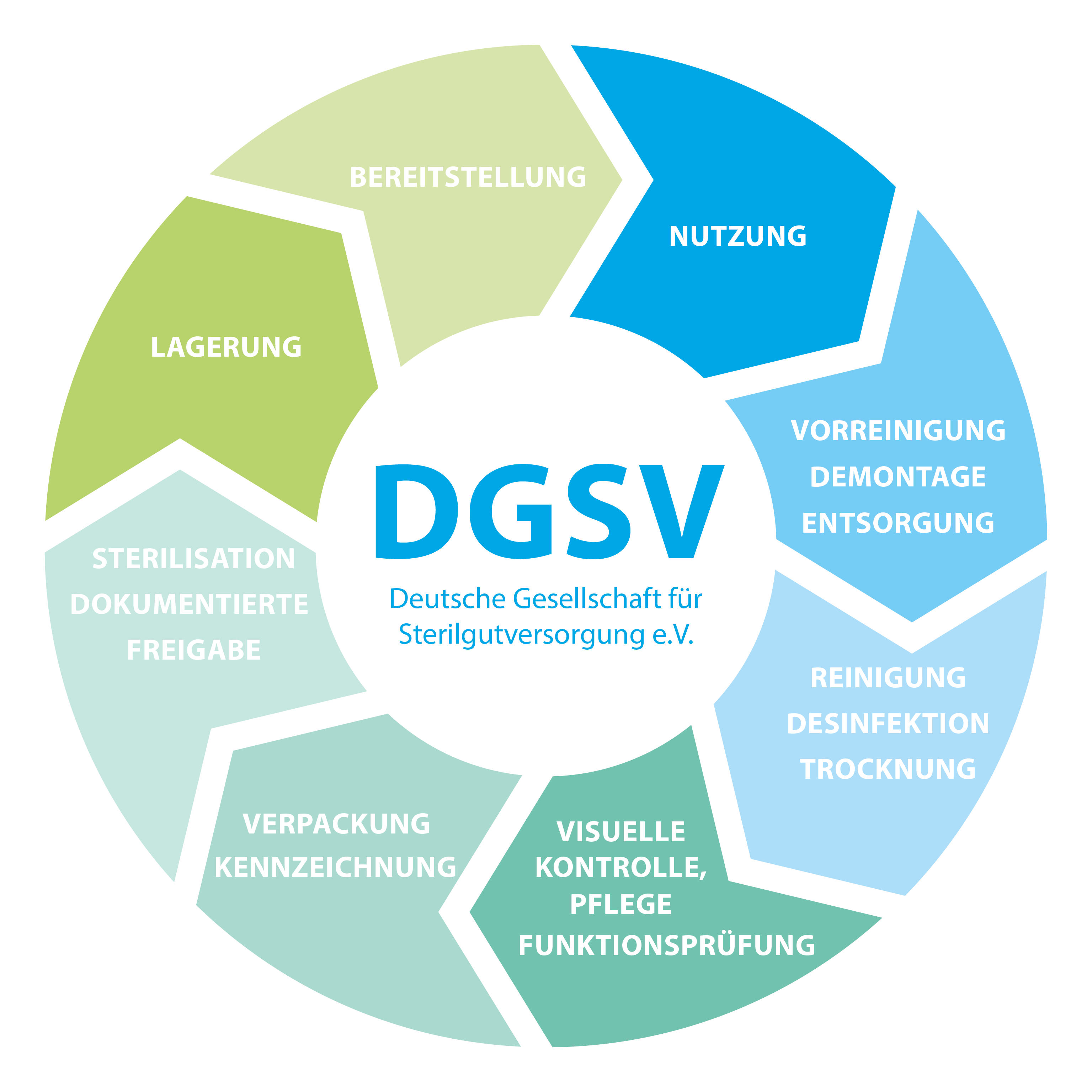

Sterilisationskreislauf

Nach der Benutzung im OP müssen chirurgische Instrumente wieder aufbereitet werden. Dafür werden sie auf Metallgitterablagen, den sogenannten "Sieben", abgelegt und in verschlossenen Transportwagen in die ZSVA gebracht. Kommen diese Siebe aus dem OP zurück, bilden blutverschmierte Operationsbestecke, hervorstehende Spritzen und Skalpelle eine Gefahrenquelle, an der sich ungeschulte Mitarbeiter schnell verletzen können.

Was umfasst die Aufbereitung von Medizinprodukten?

Nutzung

Die Aufbereitung umfasst viele Einzelschritte und beginnt schon am OP-Tisch mit dem sachgerechten Vorbereiten der angewendeten Medizinprodukte.

Hier erfolgt eine oberflächliche Vorreinigung und, wenn nötig, eine Zerlegung der Instrumente und im Anschluss der zügige und sichere Transport in die AEMP.

Die Instrumente werden nach der Warenannahme zunächst einmal vorbehandelt.

Vorreinigung | Desinfektion | Trocknung

Dazu gehört die manuelle Vorreinigung mit zugelassenen und dafür geeigneten Reinigungsmitteln. Insbesondere bei Hohlkörperinstrumenten muss mit Hilfe von speziellen Reinigungsbürsten der Innenbereich sorgfältig gereinigt werden.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen erfolgt die Reinigung mit Hilfe von Ultraschall- oder Heißdampfreinigungsgeräten (Steamer), wenn der Hersteller dies in der Aufbereitungsanleitung zulässt. Auf diese Weise gut vorbereitet, werden die Instrumente einer Reinigungscharge in den RDG zugewiesen und dort in einem mehrstufigen, validierten und maschinellen Prozess gereinigt und thermisch desinfiziert.

Visuelle Kontrolle | Pflege | Funktionsprüfung

Nach der erfolgreichen Reinigung, Desinfektion und anschließenden Trocknung müssen alle Instrumente einzeln auf Sauberkeit, Unversehrtheit und einwandfreie Funktion geprüft werden.

Defekte Instrumente werden aussortiert und in die Reparatur gegeben. Damit das Instrumentenset, das sogenannte Sieb, wieder vollständig ist, werden defekte oder fehlende Instrumente nachgelegt. Dazu ist das Nachlegelager mit den gängigsten Instrumenten bestückt. Spezielle Instrumente werden beim Hersteller angefordert und per Express geliefert.

Damit die Instrumente weiterhin einsetzbar sind, werden sie nach Vorgaben des Herstellers gepflegt, z. B. Scharniere oder andere bewegliche Teile mit Instrumentenöl geölt.

Verpackung | Kennzeichnung

Sind alle Instrumente sauber und funktionsbereit, werden sie in einem Sterilbarrieresystem, in der Regel in einem Sterilgutcontainer aus Aluminium oder ein Sterilgutbeutel, sicher verpackt und mit einem Etikett versehen, auf dem die wesentlichen Merkmale wie Name, Charge, Produktions- und Verwendbarkeitsdatum sowie der interne Code des verantwortlichen Mitarbeiters vermerkt sind.

Dokumentierte Freigabe

Durch eine interne laufende Aufbereitungsnummer ist jedes Sterilgut individuell markiert. So kann der gesamte Aufbereitungsprozess für das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch und die Unternehmen, die ihre Medizinprodukte hier aufbereiten lassen, jederzeit lückenlos nachvollzogen werden.

Auch die gesetzliche Nachweispflicht der Patientenakten wird so für 30 Jahre gewährleistet. Der gesamte Produktionskreislauf verläuft EDV-gestützt und ist für alle Beteiligten transparent und überprüfbar. Damit alles reibungslos abläuft, wurde ein ausgeklügeltes Logistiksystem entwickelt.